Savinio e Papini prima della loro rottura

Pubblicato su: Il Sole 24 Ore, n. 90, p. IX

Data: 31 marzo 2024

Uno scritto ritrovato (e mai pubblicato) di Alberto Savinio, destinato a «La Vraie Italie», rivista fiorentina effimera. Ne emerge l’ammirazione per lo scrittore e polemista e la difesa dei tratti poetici, intellettuali e caratteriali.

Ho ritrovato questo scritto inedito di Alberto Savinio tra le carte dell’Archivio Soffici, conservato all’interno dell’Archivio di Stato di Firenze. Si tratta di un articolo su Giovanni Papini destinato in origine a «La Vraie Italie» (1919-1920), una ambiziosa quanto effimera rivista letteraria fondata a Firenze (ma redatta in francese) con l’intento di mostrare al pubblico internazionale la vera immagine dell’Italia all’indomani della Grande guerra. Insieme al direttore Giovanni Papini e a Ardengo Soffici, Savinio fu uno dei più attivi collaboratori della rivista, che da un certo momento in poi adotterà una linea ideologica nazionalistica e antifrancese, di cui rimane traccia anche nello scritto qui presentato.

Databile all’ottobre del 1919, l’articolo documenta il legame di stima tra Savinio e Papini, il quale, in quell’anno, aveva a sua volta dedicato una memorabile recensione a Hermaphrodito, il debutto letterario dell’amico. Ma per quali ragioni l’articolo di Savinio non uscì? È possibile ipotizzare che all’inizio la pubblicazione slittasse perché poteva sembrare inopportuno per Papini accogliere un ritratto così entusiastico a lui dedicato in una rivista di cui era direttore. Tanto che in una lettera del dicembre 1919 Savinio gli annuncia (forse riferendosi proprio all’articolo in questione): «Quando non sarai più direttore della rivista parlerò di te». Nel volgere dei mesi successivi, però, i rapporti tra i due si incrinano bruscamente. In quel periodo Papini si era allontanato da tutti, ritirandosi nella casa di Bulciano (da qui l’allusione alla «vita appartata») per portare a termine la Storia di Cristo, la cui uscita nel 1921 sancirà la sua discussa conversione al cattolicesimo; nel frattempo, inoltre, si era guastata l’amicizia tra lo scrittore e l’altro fratello de Chirico, a dir poco infastidito per la famosa stroncatura pubblicata sul «Tempo» da Roberto Longhi e forse ispirata dallo stesso Papini. Comunque sia, dopo il ’20, Savinio e Papini non avranno più nessun contatto per decenni. Il loro sodalizio (iniziato nel ’16) fu quindi breve ma lasciò una traccia notevole nella cultura del primo Novecento.

L’articolo ci restituisce lo sguardo acuto e appassionato di Savinio sul giovane Papini, quello degli esordi pragmatisti sul «Leonardo», dei racconti fantastici, delle prose poetiche, del grande autoritratto letterario Un uomo finito, alle soglie della conversione religiosa che avrebbe segnato una svolta irreversibile nel suo percorso letterario.

Giovanni Papini è troppo noto (quale europeo, per quanto poco colto, ignora l’esistenza di Giovanni Papini?) perché ci sia bisogno di tracciarne un ritratto minuzioso. D’altra parte, al contrario, riteniamo sia utile spendere qualche parola sulla figura morale di questo scrittore, poeta e pensatore, per tentare di inquadrare la sua personalità letteraria nella storia attuale.

Salvo qualche rara eccezione, alcuni casi isolati di spiriti talvolta straordinari, tutto l’Ottocento fu un’epoca poco degna di nota per la nostra letteratura e, in generale, per il nostro spirito. Non è il caso di spiegare qui le cause, che sono molteplici, non esclusa, tra le principali, la situazione politica. L’influenza di tale epoca scialba durò fino ai primi anni del Novecento. Anche a livello locale, il prestigio della nostra letteratura era caduto a un livello infimo. Avendo perso da molto tempo il suo ruolo di guida universale, la nostra letteratura era sprofondata nel provincialismo, finanche nel regionalismo. Il triumvirato Carducci-Pascoli-D’Annunzio non fu in grado di intraprendere nulla per salvarla da questa drammatica situazione. Lo spirito italiano continuava a languire nella sua inerzia, trascurato dagli stranieri, come dagli stessi italiani. La situazione rimase tale fino a quando giunse un uomo che si pose il problema della rinascita dello spirito italiano: quell’uomo era Giovanni Papini.

Egli fu il primo a porsi la questione in modo radicale e lucido: non si trattava più di guarnire le nostre antologie con qualche strofa ben tornita, né di modellare ancora lo stile sulle note romane; né si trattava di risuscitare con immagini suggestive i fasti del passato, di imbellettare la prosa, di limare le frasi, di rinchiudersi nel perimetro angusto dell’estetismo internazionale. No!, non era più il momento di sacrificarsi alla Bellezza artificiale, di produrre letteratura spenta e soccombente. Papini pose il problema alla radice, mirò dall’origine dell’arte, alla vera linfa della creazione letteraria: tentò di innalzare la letteratura fino al mondo delle idee, dello spirito, del pensiero. E, in effetti, esordì come filosofo. Sia chiaro: non era un filosofo sistematico; non indugiava nella ricerca metodica di una dottrina, non si smarriva nei labirinti della dialettica, né si attardava nel gioco delle cause e degli effetti. Si servì delle basi filosofiche come tonico e nutrimento, e attraverso la sostanza filosofica ridiede vita alle forme inerti dell’arte.

Dopo aver fondato la sua rivista «Leonardo», divenne l’emissario, in Italia, di un movimento filosofico mondiale, e, così facendo, continuò a risvegliare il pensiero che languiva nelle nostre menti. Ma lo fece con rara maestria – senza mai denazionalizzarsi –, opponendosi a quelle forme pseudo¬filosofiche concepite da Romain Rolland e affini, e senza trapiantare da noi, come un nutrimento malsano, le ideologie francesi, anglosassoni o tedesche: ce le trasmise solo affinché le usassimo come esempio e stimolo. Da vecchio toscano, e italiano della migliore stirpe, fu provvidenziale nell’opporre a tutte le divagazioni straniere i caratteri fondamentali della nostra razza, del nostro spirito e del nostro pensiero. Somministrato in questo modo, tale nutrimento sprovincializzante fu per noi quanto mai efficace e salutare. Eravamo finalmente in grado di fare un bilancio all’altezza della nostra condizione spirituale, di rivalutarla, migliorarla e perfezionarla. Potevamo ormai dire di avere in dote una cultura universale: e questa conoscenza illuminata, utile, sotto molti aspetti, alla nostra fecondità spirituale, ci consentiva allo stesso tempo di evitare le terribili trappole spalancate dall’ignoranza.

La sua campagna a favore della cultura italiana e universale fu durevole e tenace: oltre ai contributi del «Leonardo», diede alle stampe una enorme quantità di pubblicazioni filosofiche: Il crepuscolo dei filosofi, L’altra metà, Pragmatismo [Sul pragmatismo, ndr].

Ma nei libri menzionati, che nel catalogo recano come sottotitolo libri di teoria, e perfino nelle raccolte di racconti e narrazioni, Papini riuscì a inserire riflessioni filosofiche, a introdurre questioni psicologiche e a scandagliare tutti i recessi dell’animo umano, fino a toccare il tema dell’occultismo. È il caso del Tragico quotidiano e di altre opere di finzione, compreso Un uomo finito, che è da considerarsi una vera e propria esplosione di intelligenza appassionata in forma di libro e che, smentendo il suo titolo (Un uomo finito), ci presenta un uomo (o, più esattamente, Papini stesso) che, attraverso una tumultuosa rivolta, torna finalmente padrone di sé stesso, sulla spinta di forze nuove e purificate. Accede anche allo straordinario regno della poesia. Giunge alla poesia attraverso una spossante evoluzione, e quindi con la certezza di aver attinto la vera arte. Ed è ancora un’evoluzione poetica, quella che contrassegna i tre libri di poesia, Cento pagine di poesia (1915), Opera prima (1917) e Giorni di festa (1918), giacché in quest’ultima pubblicazione la lirica di Giovanni Papini attinge una tale purezza, una tale raffinatezza, un tale consapevole splendore delle forme, una tale profondità, che la concezione dei valori materiali e spirituali vi si rivela come attraverso le sfaccettature di un diamante.

Mentre si inoltrava nelle profondità della filosofia o si ricaricava tra i lampi folgoranti del puro lirismo, Papini fu anche un polemista, nel senso

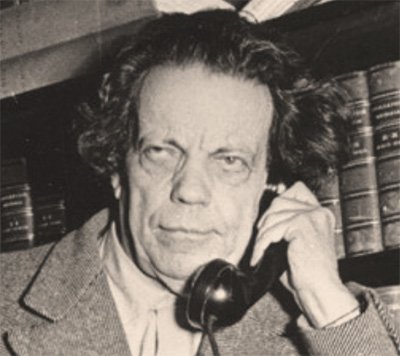

Giovanni Papini. 1881-1956

più nobile del termine. Le sue polemiche furono sempre condotte in nome dell’intelligenza. Fu un polemista nell’ambito della politica e dell’arte. Allo stesso modo, scrisse e pubblicò sui giornali una miriade di articoli, nei quali bollò gli imbecilli e portò all’attenzione del mondo uomini di valore che l’ignoranza popolare trascurava. I suoi giudizi erano severi e sfioravano perfino il paradosso: potevano sembrare esagerati, ma il tempo ha dimostrato che coglievano nel giusto.

Questa disposizione critica spinta all’estremo, fece nascere la leggenda del Papini uomo scontroso, dal carattere aspro e irascibile. Ma si tratta di una mera leggenda. Il carattere di quest’uomo è quello di tutti gli uomini superiori: contraddistinto da una bontà disinteressata, egli è indulgente con tutti, tranne che con i presuntuosi, gli arrivisti e, in generale, tutti coloro che, senza alcuna qualità o talento, si ostinano a voler squarciare il velo dell’anonimato in cui il loro destino dovrebbe relegarli, o, dopo averlo squarciato chissà con quali mezzi, godono di una fama immeritata. Dotato di una grandezza d’animo disinteressata fino all’ingenuità, il bene che fece agli altri superò di gran lunga la gratitudine che ne ricevette in cambio. A volte fu giudicato male per la sua eccessiva franchezza, così come per il suo ardente patriottismo e la rettitudine inflessibile della sua condotta civica. Ma si tratta di inezie che non potrebbero scalfirlo. Da quando ha abbandonato le polemiche per dedicarsi a un lavoro più fecondo, tutte le anime mediocri della letteratura cercano di ripetere con lui la favola esopiana del leone morto. Ma il leone non è morto. È solo entrato nella sua vita autentica: una vita appartata di laboriosa quiete.

Poiché da quel ritiro ci ha già dato in dono la magnifica opera Giorni di festa, tutte le intelligenze d’Italia e del mondo intero attendono con profonda speranza i nuovi frutti del suo fecondo e laborioso silenzio.

(Traduzione di Raoul Bruni)

◄ Indice 2024

◄ Raoul Bruni

◄ Cronologia